Kulturelle Teilhabe: Ertastete Küsse

Zum 100. Todestag Gustav Klimts ins Belvedere

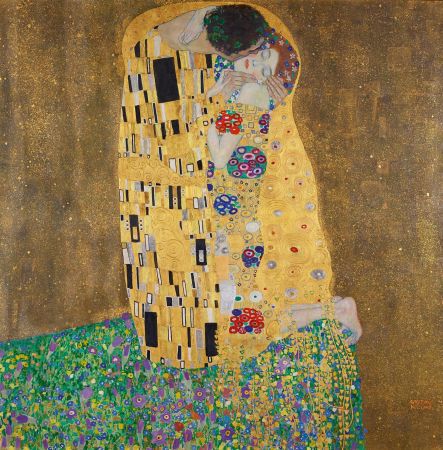

Gustav Klimt, Liebespaar (Kuss) 1908 (vollendet 1909) © © Belvedere, Wien

Braungoldener Hintergrund. Auf einer bunten Blumenfläche knien zwei eng umschlungene Gestalten. Er küsst sie auf rosige Wangen, sie hält die Augen geschlossen und lächelt dazu.

Aus der "Der Durchblick"-Reihe:

Gustav Klimt ist einer der Superstars der österreichischen Kunstszene. Zum 100. Todestag am 6. Februar (diesen teilt er sich mit einem anderen Großen, Falco, der 80 Jahre später und gleichzeitig viel zu früh aus dem Leben ging) wurde dem Visionär der Secession vielfältig Aufmerksamkeit gezollt. Mag. Brigitte Hauptner und Mag. Susa Wögerbauer berichteten im Gespräch mit "Der Durchblick" schon Ende letzten Jahres von einem einzigartigen Projekt, das es im Belvedere blinden und sehbehinderten Besuchern ermöglicht, den Kuss (1907-1908) zu ertasten. Lesen Sie mehr!

Ein Kuss für alle

„Wer nach Wien kommt, kommt an Klimt nicht vorbei“, heißt es in einem Reiseführer. Und tatsächlich, schon am Vormittag wandern Kunstinteressierte durch die Prunkräume des Oberen Belvedere, vorbei an Kokoschka und Schiele – deren sperrige Schönheit wird später untersucht, sollte die Zeit noch reichen – aber das erkorene Ziel heißt: Klimt!, das Gemälde: der „Kuss“! Was sich in einer breiten Palette an Merchandisingprodukten findet, sei es in Form von Schlüsselanhängern, Tassen oder Seidenschals, hängt dort an der Wand, goldstrahlend und endlich zum Greifen nahe (im doppelten Wortsinne.) Er, die Efeukrone im schwarzen Lockenhaar, sie, kniend vor ihm, das Gesicht von einem Lächeln errötet. Davor: das staunende Publikum, die Selfiehand ausgestreckt und bereit, das perfekte Bild zu machen, sich quasi selbst mit dazuzuschummeln zu ihm und ihr und dem Goldregen ringsum.

Links neben dem hoheitlichen Superstar unter den Belvedere-Exponaten stehen zwei Frauen, die den „Kuss“ besser kennen, als die meisten Kunsthungrigen. Brigitte Hauptner und Susanne Wögerbauer sind Ruhepole im aufgeregten Wechsel der Gruppen. Die Hände haben sie auf einem Relief, das sich perfekt in sein Umfeld fügt. Weiß und tastbar ist er hier abgebildet, der „Kuss“. Taktil gemacht in dem Projekt AMBAVis (mitgetragen vom BSVÖ unter der Leitung von Mag. Stefanie Steinbauer, Referentin für internationale Zusammenarbeit), das 2016 für Furore in der Kunstwelt sorgte.

Die Frauen sind Idealistinnen und Vordenkerinnen. Sie haben, als Barrierefreiheit im öffentlichen Raum noch in den Kinderschuhen steckte, begonnen, sich mit der Thematik auseinander zu setzen und nach Lösungen zu suchen. Vor gut fünfzehn Jahren ging der Ausruf aus Frankreich an europäische Museen, einen Tag im Jahr unter ein besonderes Motto zu stellen. Damals gab es Kunstvermittlung in erster Linie im schulischen Bereich und in dem der Erwachsenenführungen. Das Motto aus dem Jahr 2002 war mit: „Ein Fest für alle Sinne“ wegweisend – ein Fest des Kunstgenusses auch für Menschen, die eben nicht über alle Sinne verfügen können. Das war die Zeit, als die ersten Tastführungen begannen und gleichzeitig Überzeugungsarbeit dahingehend geleistet werden musste, dass Kuratoren Objekte zum Berühren freigeben würden. Anfangs stellten Hauptner und Wögerbauer Bilder mit Tastmaterialien nach – Taststationen, an denen Bilder taktil erfahren werden konnten. Sogar die Schildkröte des Sohnes einer Kunstvermittlerin fand unter Oskar Kokoschkas „Stillleben mit Hammel und Hyazinthe“ kurzfristige Berühmtheit. Das Wissen um barrierefreie Kommunikation und inklusive Medienvermittlung eigneten sich Hauptner und Wögerbauer eigenständig und mit viel Aufmerksamkeit an. Lehrgänge und Projekte, damals noch zu barrierefreien Stadtführungen, rundeten die Beschäftigung mit den Möglichkeiten ab, die Hauptinitiativen wurden aber auf die Arbeit im Belvedere fokussiert. 2006 war das Inkrafttreten des Bundesbehindertengleichstellungsgesetzes ein weiterer Anschub, Maßnahmen der Barrierefreiheit zu forcieren.

Ein Projekt, das Hauptner und Wögerbauer besonders am Herzen lag, war „Museum Online“, das von KulturKontakt Austria initiiert wurde. Mit dem Ziel der Erstellung einer Website sollte in Kooperation zwischen Schulen und Museen zu einem jeweiligen Jahresmotto gearbeitet werden. 2007 spannte man unter dem Thema „Die unbekannte Sammlung“ Schülerinnen und Schüler einer Regelschule mit einer Klasse des Bundes Blindenerziehungsinstituts (BBI) zusammen. In Kombination mit engagierten Lehrerinnen und Lehrern wurden spannende Projekte erarbeitet. Damals im Fokus: Joseph Selleny, der als Aquarellist und Lithograf bei der Weltumsegelung der Novara großartige Eindrücke festhielt - Werke die vielschichtig in die inklusive Arbeit aufgenommen wurden.

„Kunstvermittlung für Alle hat von Anfang an zu unserem Auftrag gehört. Niemanden auszuschließen, das war schon immer das Anliegen.“

Neben dem spürbaren Vakuum auf dem Gebiet barrierefreier Kunstvermittlung war die Arbeit an der Thematik auch immer mit der Akzeptanz einer ständigen Herausforderung verbunden. Schließlich handelt es sich um einen Bereich, in dem das persönliche Dazulernen nicht aufhört. Der unmittelbare Austausch mit Menschen, das gemeinsame Entwickeln von Projekten, das Austesten der Möglichkeiten – alles läuft auf ein Besserwerden durch den Weg des permanenten Learning-by-Doing und der gemeinsamen Kommunikation hinaus. Hauptner, die selbst für zwei Jahre im Vorstand des „Österreichischen Verbands der KulturvermittlerInnen im Museums- und Ausstellungswesen“ tätig war, bot damals im Rahmen des Belvedere Ein-Tages-Seminare zur barrierefreien Kunstvermittlung an. Mit Vertretern aus verschiedenen Zielgruppen, die ihre Sichtweisen und Erfahrungen einbringen konnten, erarbeitete man Vermittlungskonzepte, die Pionierarbeit waren - etwa Führungen in Gebärdensprache, die ohne Übersetzer auskamen, sondern vom Kunstvermittler direkt gebärdet wurden.

Positiv zu beobachten ist, dass Seminaren und Kursen zur Barrierefreiheit in österreichischen Museen die Exotik genommen wurde und jene zu einem – zumindest gedanklich angelegten – internen Fixprogramm wurden. Das Bewusstsein, dass Barrierefreiheit zum Bildungsauftrag und auch zum gesellschaftlichen Auftrag dazu gehört, ist in den letzten Jahren geschärft worden. Die mühsame Bodenarbeit hat sich ausgezahlt, dennoch dauert es, bis sie auch tatsächlich zufriedenstellend umgesetzt wird. Gerade im Bereich der zeitgenössischen Kunst ist eine besondere Offenheit zu spüren. So ließ Ai Weiwei in einer Ausstellung des 21er Haus ganz selbstverständlich zu, dass alle Exponate auch ertastet werden durften. Natürlich muss der Schutz der Objekte an erster Stelle stehen, dennoch ist auch von kuratorischer Seite aus die Bereitschaft, Exponate speziell mit Hinblick auf Tastbarkeit zugänglich zu machen, gewachsen.

Das No-Go, Kunst anzufassen, bröckelt, die schweigsame Erhabenheit der Ausstellungsräume wird, langsam aber doch, zugunsten vielseitiger Kommunikation aufgebrochen.

„Barrierefreiheit, das muss man im Hinterkopf behalten, kommt allen Besuchern zu gute.“

Sei es im baulichen Bereich oder im Bereich der Kunstvermittlung selbst, Barrierefreiheit wirkt grenzübergreifend. So berühren auch sehende Besucher das haptisch-taktile Kussrelief regelmäßig, und so kann die detailreiche Beschreibung eines Bildes den Blick im mehrfachen Sinne öffnen. Gleichzeitig wird das Bewusstsein sensibilisiert. Museen dürfen in der breiten Wahrnehmung nicht einem bestimmten, prädestinierten Publikum vorbehalten sein. Das Recht auf Teilhabe obliegt allen.

Für das kommende Jahr stehen neue Projekte schon in den Startlöchern. Zu Schiele sind weitere Tastreliefs geplant, die in die ständige Sammlung einfließen sollen. Auch ein Accessibility-Guide, der die Zugänglichkeit und die Angebote des Hauses auf einen Blick zusammenfasst, liegt in den Skizzen. In dem soll dann auch auf ganz einfache, praktische Umstände verwiesen werden – unter anderem darauf, dass ein Rollstuhlbenutzer nicht durch den Garten vom Oberen ins Untere Belvedere gelangt, weil der Neigungswinkel der barocken Rampen einfach zu steil ist. Man muss im Denken des Gesamtpakets bleiben. Natürlich sind Hunde im Museum verboten – und natürlich darf ein Blindenführhund hinein, ein SMS-Service für gehörlose Menschen, das Abholen von blinden und sehbehinderten Menschen von der nächsten Straßenbahnhaltestelle. Das alles sind viele, kleine Details, die das Praktische erst ermöglichen, und die an sich keinen großen Kostenaufwand bedeuten. Nur bewusst muss man sich ihrer werden. Und das passiert erst, wenn man mit der Zielgruppe in einen Dialog tritt. Das Schlusswort, das Hauptner und Wögerbauer in das Gespräch einbringen, ist genauso grundlegend wie rahmenschließend: „Niemals ohne die Betroffenen. Nichts über uns, ohne uns.“ Nur so kann es funktionieren.

Über AMBAVis

(Access to museums for blind and visually impaired people through 3D technology)

Museen sind ein wesentlicher Bestandteil der europäischen Kulturlandschaft. Sie fungieren als Bewahrer des kulturellen Erbes, stellen aber auch eine wichtige Plattform für zeitgenössische Ausdrucksformen dar. Da Museen vor allem auf den Sehsinn fokussieren, sind blinde und sehbeeinträchtige Menschen jedoch von vielen musealen Angeboten ausgeschlossen. Museen in ihrer zunehmenden Rolle als Orte des informellen Lernens und damit verbundener Vermittlungsangebote sind für blinde und sehbehinderte Menschen ebenfalls nur sehr eingeschränkt nutzbar. Das Projekt AMBAVis, das vom BSVÖ unter der Leitung von Frau Mag. Stefanie Steinbauer (Referat für internationale Zusammenarbeit) mitgetragen wurde, verstand sich als treibende Kraft zur Weiterentwicklung und Verbreitung taktiler und auf 3D-Technologien basierender Vermittlungspraktiken in Museen, um den kulturellen Zugang von Blinden und sehbeeinträchtigten Menschen zu verbessern. Im Rahmen des Projekts AMBAVis wurden bereits bestehende Technologien evaluiert und auch neue entwickelt, die sich zur Herstellung von taktilen und dreidimensionalen Museumsobjekten für blinde und sehbeeinträchtige Menschen eignen. Ziel war es, die Benutzerfreundlichkeit der Objekte zu verbessern und auch kosteneffizientere Herstellungs- und Interventionsmethoden zu entwickeln. Die Abschlussveranstaltung fand am 12. Oktober 2016 im Belvedere statt – hier wurde das Tastrelief „Der Kuss“ dem Belvedere überreicht und somit permanent der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Das Belvedere bietet regelmäßig barrierefreie Führungen an - der BSVÖ informiert Sie gerne darüber!

Belvedere Wien: Homepage

AMBAVis: offizielle Homepage

Projektpartner AMBAVis und BSVÖ: Homepage

Hier geht's zur Gesamtausgabe des Verbandsmagazines "Der Durchblick" 2. Halbjahr 2017

Haben Sie Themenvorschläge zu denen Sie Sie gerne mehr im 2. Halbjahr 2018 lesen würden? Über Anregungen, Ideen und Hinweise freut sich Chefredakteurin Dr. Iris Gassenbauer (Tel.: +43 1 982 75 84-202)